Ansprechpartner für dieses Thema finden Sie HIER.

Entfernungen

Als Entfernungsangabe galt in Sachsen für die Taxierung der Postsendungen die Meile.

Betrachtet man die ersten sächsischen Portobestimmungen, so ist festzustellen, dass die tatsächlich zurückgelegten Entfernungen für die Ermittlung des Portos nicht unmittelbar herangezogen wurden. Die Taxen galten in der Regel nur für einen Kurs von Kursanfang bis Kursende. Auch für weitergehende Sendungen war das Porto in festen Beträgen festgelegt. Dass die zurückzulegenden Entfernungen dabei eine Rolle spielten, ist nach der Höhe des Portos zwar erkennbar, aber eine direkte Abhängigkeit des Portos von der Entfernung gab es nicht. Lediglich die Taxen für die Botenlöhne wurden bereits sehr früh bezogen auf die zurückgelegten Meilen festgelegt.

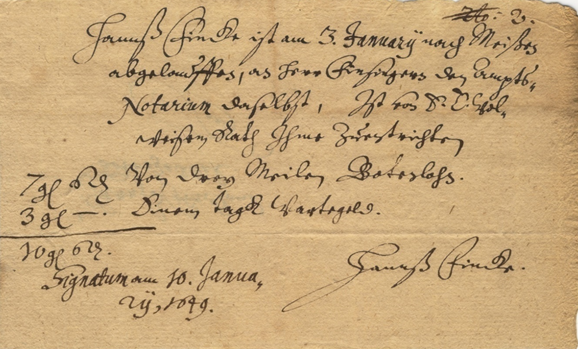

Das zeigt eine Botenlohnquittung vom 10. Januar 1649 über einen Botengang am 3. Januar 1649 von Dresden nach Meißen; Vermerk „7 Gr. 6 Pf. von drey Meilen Botenlohn“; dies entsprach 2½ Groschen pro Meile. Für das Warten des Boten auf die Rückantwort wurden weitere 3 Groschen Wartegeld für einen Tag angesetzt.

Die Meile wurde in den Anfangsjahren nicht eindeutig hinsichtlich deren Länge weder in Sachsen noch in den anderen altdeutschen Staaten definiert. Erst mit der Landtagsresolution vom 17. März 1722 wurde die Meile für das gesamte Kurfürstentum Sachsen offiziell festgelegt. Danach bestand eine Post- (Grenz-, Polizei-) Meile aus einer festgelegten Anzahl von Ruten, Ellen bzw. Fuß.

Im Einzelnen war geregelt:

1 Meile = 2.000 Ruten = 16.000 Dresdner Ellen = 32.000 Fuß, ca. 9.062 Meter.

Die Meile mit 9.062 Meter galt für die Post als Entfernungsangabe bis zum Jahre 1840.

Frühe Meilenangaben waren kursbezogen im Kursbuch von Eschert vom 4. Mai 1703 angeführt. Innersächsische auf alle Postorte bezogene Meilenzeiger sind bis Anfang des 19. Jahrhunderts nicht bekannt. Die Meilen waren aus den Postkarten, welche seit der gesamtsächsischen Postkarte von Adam Friedrich Zürner ab dem Jahre 1718 nach Vermessung der Poststraßen herausgegeben wurden, zu entnehmen.

Eine Kurskarte vom Jahr 1823 enthält ebenfalls die Meilenangaben.

In der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) befinden sich weitere Quellen zur Ermittlung der Entfernungen. So waren im Geographischen Reise-, Post- und Zeitungs- Lexikon 1756 für die Städte Dresden und Leipzig Entfernungen zu ausgewählten deutschen und europäischen Städten aufgeführt. Für die bestehenden Postkurse waren darüber hinaus auch die Entfernungen der Zwischenstationen angegeben. Diese Meilenangaben sind dem Portohandbuch Sachsen zu entnehmen.

Auch im Zusammenhang mit Postgebühren wurden in der Literatur teilweise Entfernungsangaben ausgewiesen. So enthält die Brief- und Passagiertaxe von Leipzig vom 24. August 1748 gleichfalls Entfernungsangaben.

Innersächsische Meilenangaben Anfang des 19. Jahrhunderts sind im Hand- oder Taschenbuch für den Kauf- und Geschäftsmann vom Jahre 1824 (allgemein mit „Handbuch 1824 von Roche“ bezeichnet) sowohl von Dresden als auch Leipzig zu allen sächsischen Postanstalten aufgeführt. Gleichzeitig wurden Hinweise zu zwingenden Speditionswegen mit aufgenommen. Im Handbuch des Postwesens im Königreiche Sachsen vom Jahre 1827 von Keßler (allgemein mit „Posthandbuch 1827 von Keßler“ bezeichnet) sind bezogen auf Dresden bei den Portoangaben die Entfernungsmeilen und Umkartierungsorte angegeben. Auch im Posthandbuch für das Königreich Sachsen vom Jahre 1827 von Lungwitz (allgemein mit „Posthandbuch 1827 von Lungwitz“ bezeichnet) enthält die Leipziger Brieftaxe die leitwegbezogenen Entfernungsangaben zu den bestehenden sächsischen Postanstalten.

Der Postverordnung zur Erhebung der Lohn- und Mietkutscherabgabe vom 23. Februar 1829 wurde auch ein Postmeilenzeiger mit allen sächsischen Postorten beigefügt. Die Angaben dienten jedoch nur der betreffenden Abgabe. Bei diesem Meilenzeiger blieben die Leitwege und Umkartierungsorte ohne Berücksichtigung, so dass die Meilen nur zwischen den Postorten übereinstimmten, wo auch direkte Postverbindungen bestanden.

Eine heute nicht mehr geläufige Entfernungsangabe wurde auf den Postmeilensäulen verwendet, die Stunde, hier allerdings nicht als Zeitangabe sondern als Entfernungsangabe. Zwei Stunden entsprachen einer Meile. Die Stundenangaben wurden auch in den frühen Postgeographischen Speditionstabellen als Entfernungsangabe zu den Orten in den Landbestellbereich verwendet.

Mit der Post-Taxordnung vom 7. Dezember 1840 (allgemein mit „Taxordnung 1841“ bezeichnet, da diese ab dem 1. Januar 1841 gültig war) wurde die Postmeile neu mit einer Länge von 7.500 Meter festgelegt.

Für die Portoermittlung bei der Briefpost und Fahrpost änderte sich ab diesem Zeitpunkt, dass die Meilen von der absendenden bis zur empfangenden Postanstalt in direkter gerader Entfernung (Luftlinie) gerechnet wurden und nicht wie in der Post-Taxordnung vom 3. Dezember 1822 (allgemein mit „Taxordnung 1823“ bezeichnet, da diese ab dem 1. April 1823 gültig war) in Abhängigkeit vom tatsächlich zurückgelegten Beförderungsweg.

Zur Bestimmung der Entfernung erhielten die Postanstalten auf ihre Postorte bezogene Meilenzeiger. Der Post-Taxordnung vom 13. Juni 1850 (allgemein mit „Taxordnung 1850“ bezeichnet, da diese ab 1. Juli 1850 gültig war) war ein Meilenzeiger für alle damaligen sächsischen Postanstalten beigefügt. Dieser Meilenzeiger galt weiterhin für die Portoberechnung in direkter Entfernung. Bei Neueröffnung von Postanstalten wurde über die Postverordnungsblätter (PVBl.) der neue zugehörige Meilenzeiger allen sächsischen Postanstalten bekannt gegeben beziehungsweise für die Meilenangaben auf nahegelegene Postorte verwiesen.

Für die Extrapostgebühren, welche auch in den Taxzeiträumen nach 1840 auf der Grundlage der zurückgelegten Entfernungen (neue Postmeile zu 7500 Metern) ermittelt wurden, erfolgte beispielsweise 1853 die Bekanntgabe eines entsprechenden Meilenzeigers. Dieser Meilenzeiger weist die Entfernungen bis auf 1/5 Meilen aus.

Im Jahre 1864 erschien auf Grund einer Neuvermessung der Poststraßen für die Berechnung des Extrapostgeldes erneut ein Meilenzeiger. Die Angaben hierin wurden bis auf 1/10 Meilen genau festgesetzt. In einer Beilage zur Postverordnung Nr. 2433 war weiterhin ein Cours-Meilenzeiger für die bestehenden Postkurse aufgeführt.

Noch zu Zeiten des Deutsch-Österreichischen Postvereins hatten die Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Meilendefinitionen, welche von 7.586,45 französische Meter (österreichische Postmeile) bis zu 7.419,26 französische Meter (hannoversche Meile) schwankten.

Für die Landbestellung wurden ab dem 1. Januar 1841 die Angaben von der zustellenden Postanstalt bis zum Landbestellort in zurückzulegende Wegstunden geändert. Dies bedeutet, dass in den Postgeographischen Speditionstabellen als Entfernung ausgewiesenen Stunden nunmehr als Zeitangaben für die Ermittlung des Bestellgeldes verwendet wurden. Der direkte Bezug der Postmeile zu 9.062 Meter zur Stunde war mit der Neufestlegung der Meile zu 7.500 Meter entfallen.

Die postgeographische Speditionstabelle vom Jahre 1831 (2. Auflage) galt noch im Jahre 1849 fort. Für die Ermittlung der Bestellgebühren galt nach der Postverfassung für das Königreich Sachsen vom Jahre 1849 (allgemein mit „Postverfassung 1849“ bezeichnet) ab 1841, dass diese Angaben in Abhängigkeit der Länge des Weges pro Stunde anzusetzen waren.

Eine Neuauflage der Postgeographischen Speditionstabelle ist vom Jahre 1859 bekannt. Diese hatte ab 1. Juli 1859 bis zum Ende der Königlich Sächsischen Post mit entsprechenden von den Postbeamten vorzunehmenden handschriftlichen Nachträgen Gültigkeit.

Die Postgeographischen Speditionstabellen waren insbesondere für die Ermittlung der Bestellgebühren in den Landbestellbereich von Bedeutung. Da in der Speditionstabelle 1859 auch die Veränderungen nachgetragen wurden, ergaben sich hieraus zumindest bis 1867 die Bestellbereiche mit den entsprechenden Wegstunden.

Gewichte

Als Gewichtsangaben wurden im Kurfürstentum Sachsen u.a. der Zentner (für postalische Angaben auf den Belegen allerdings uninteressant), das Pfund und das Lot verwendet.

Das Pfund (500 Gramm) wurde in Sachsen in 32 Lot eingeteilt.

Ein Lot entsprach demzufolge 15,625 Gramm. Die Paketsendungen wurden in Pfund und Lot und die Briefsendungen bis 1840 bis zu ¼ und teilweise bis zu 1/8 Lot ausgewogen.

Die Gewichtsangabe auf den Briefen belegt allerdings lediglich, dass der Brief oder das Paket gewogen wurden. Die Ungenauigkeit des Wiegens ließ aber keinen eindeutigen Rückschluss darauf zu, ob der Brief genau, knapp darüber oder knapp darunter bezogen auf die Gewichtsangabe wog, was jedoch für die Portoermittlung teilweise von Bedeutung war (zum Beispiel 1 Lot inklusive oder 1 Lot exklusive für einen einfach schweren Brief).

Ab dem 1. Januar 1841 änderte sich die Gewichtsangabe vom Lot in Hektas (Hs.). Das Pfund wurde in 100 Hektas eingeteilt, d.h. 1 Hektas entsprach 5 Gramm.

Mit der Taxordnung 1850, gültig ab 1. Juli 1850, wurde das Auswiegen der Postsendungen wieder in Lot, mit 1 Pfund gleich 32 Lot, vorgenommen. Dies erfolgte innersächsisch in Abweichung zu einer Reihe von Staaten des Deutsch-Österreichischen Postvereins (DÖPV), wo das Pfund in 30 Lot eingeteilt wurde. Die hiervon teilweise abweichenden Gewichtsdefinitionen des nichtsächsischen Postgebietes waren für die innersächsischen Postgebühren ohne Bedeutung.

Ab 1. November 1858 erfolgte auch in Sachsen eine Änderung der Einteilung des Pfundes in 30 Lot. Hieraus ergaben sich innersächsisch Portoveränderungen bei der Gewichtsprogression der Briefe. Damit wurde das Lot an die Gewichtsangaben der wesentlichen Staaten des Postvereinsgebietes angepasst.

Das Auswiegen der dafür vorgesehenen Postsendungen erfolgte ab 1. Juli 1850 bis zu 1/16 Lot und ab 1. November 1858 bis zu 1/20 Lot.

Währungen

Nicht nur die Entfernungen und Gewichte waren in den meisten altdeutschen Staaten unterschiedlich und unterlagen zahlreichen Veränderungen, sondern auch die Währungen.

Im Kurfürstentum Sachsen galt:

1 Taler = 24 Groschen (Gr.) zu je 12 Pfennigen (Pf.)(20 Gulden = 10 Taler auf die Mark).

Diese Währung verwendete die Post für die Taxierung. Die Portoermittlung erfolgte zunächst jedoch bis 1840 nur bis zu Bruchteilen von Groschen (bis ¼ Gr.) und nicht in Pfennigen. Einzige Ausnahme hiervon waren Taxvermerke auf Postvorschussbriefen (Angabe des Vorschusses in Taler, Groschen und Pfennigen zuzüglich der Procuragebühr konnte Pfennigbeträge ergeben).

Sachsen schloss sich 1838 der Dresdner Münzkonvention an.

Am 30. Juli 1838 wurde nachfolgende Umstellung der Währung beschlossen:

von 1 Reichstaler = 24 Groschen zu je 12 Pfennigen (10 Reichstaler auf die Mark)

auf 1 Vereinstaler = 30 Neugroschen zu je 10 Pfennigen (14 Vereinstaler auf die Mark).

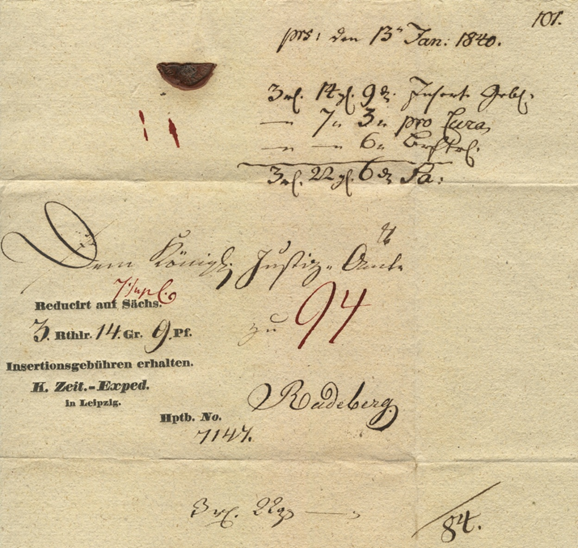

Bei der Post (sowie bei den Behörden) trat die offizielle Währungsumstellung erst zum 1. Januar 1841 in Kraft. Bis dahin wurde nach wie vor in Guten Groschen taxiert. Der Beleg von Leipzig vom 13. Januar 1840 zeigt diese Übergangszeit bis 31. Dezember 1840.

Beschreibung des vorstehenden Postvorschussbriefes:

13. Januar 1840; Postvorschussbrief von Leipzig nach Radeberg; Vorschuss 3 Reichstaler 14 Gr. 9 Pf.; Währungsumstellung in Vereinstaler war bereits beschlossen; Umrechnung in die alte Währung erfolgte seitens der Post noch bis 31.12.1840; deshalb Vermerk „Reduciert auf Sächs. 3 Rthlr. 14 Gr. 9 Pf.“; Procuragebühr 7¼ Gr. alte Währung; gesamt 94 Gr. (3 (Rthlr.) x 24 Gr. + 14 Gr. + (9 Pf.) ¾ Gr.+ 7¼ Gr. (Procuragebühr)); die 94 Gr. entsprachen den vermerkten 3 Talern 22 Groschen am unteren Rand; oben rechts ebenfalls noch Gesamtberechnung nach alter Währung vom Empfänger, zuzüglich des Bestellgeldes von 6 Pf.; die Königliche Zeitungsexpedition Leipzig war vom Porto befreit.

Die Prägung neuer Talermünzen erfolgte bereits 1839. Neugroschen wurden erst ab 1841 ausgegeben. Die alten Münzen konnten noch bis 31. März 1842 umgetauscht werden.

Diese Währung galt bis zur Einführung der Mark im Deutschen Reich.

Beiträge aus den Rundbriefen Nr. 1 bis Nr. 100 sind im Punkt 7.6 des Inhaltsverzeichnisses ausgewiesen. Auch die zugehörigen Rundbriefe Nr. 1 bis Nr. 100 sind im öffentlichen Teil unter dem Punkt „Unser Sammelgebiet“ > „Rundbriefe“ einsehbar.