Ansprechpartner für dieses Thema finden Sie HIER.

Die Post war neben den sonstigen Hauptaufgaben auch verantwortlich für die Herausgabe und den Vertrieb der Leipziger Zeitung sowie den Vertrieb der Zeitungen der sonstigen Zeitungsredaktionen. Die sonstigen Zeitungsredaktionen durften ihre eigenen herausgegebenen Zeitungen auch selbst vertreiben.

Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich insbesondere mit der Herausgabe der Leipziger Zeitung.

Leipziger Zeitung

Mit dem Postregal wurde bereits im frühen 17. Jahrhundert das Recht zum Schreiben, Drucken und Herausgeben von Zeitungen verbunden. Diejenigen, welche Zeitungen herausgeben wollten, waren demnach verpflichtet, sich diesbezüglich mit dem Postmeister zu verständigen.

Der sächsische Kurfürst erteilte dem Buchdrucker Thimotheus Ritzsch am 27. Juli 1649 das Privilegium, Zeitungen herauszugeben. Dass die Post dabei nicht einbezogen wurde, war sicher den Kriegswirren des 30jährigen Krieges und die Besetzung des Postamtes Leipzig durch die Schweden geschuldet.

Bereits im Jahre 1650 gab der Buchdrucker Thimotheus Ritzsch in Leipzig eine Zeitung heraus.

Nach Abzug der schwedischen Truppen aus Leipzig am 24. Juni 1650 trat der frühere Postschreiber Mühlbach, welcher vom Kurfürsten Johann Georg I. zum Postmeister in Leipzig ernannt wurde, sein neues Amt an. Bezüglich des Zeitungsprivilegs geriet er jedoch schnell in Streitigkeiten mit dem Buchdrucker Ritzsch, welcher sich auf das vom Kurfürsten erteilte Privileg berief. Wiederholt wurde Mühlbach bei der Regierung mit dem Argument vorstellig, dass die Herstellung und der Vertrieb von Zeitungen ein Pertinenz-Stück des Postregals seien.

Festgeschrieben wurde die Gestattung der Herausgabe von Zeitungen in der Bestallung des Postmeisters Mühlbach vom Kurfürsten Johann Georg II. vom 21. November 1657. Zum Zeitungswesen ist darin ausgesagt:

„Auch haben wir Ihme verwilligt und zugelassen, daß die einkommenden Avisen und Zeitungen, sie sind gedruckt oder geschrieben, er ausfertigen und hierbei nach seinem Belieben einen gewissen Buchdrucker gebrauchen möge; Worinnen er aber dasjenige, so Uns und dem Unsrigen, auch dem gemeinen Wesen nachtheilig, aussetzen und übergeben, auch Uns und Unseren Geheimden und Cammer-Räthen von allen und jeden abdruck etliche Exemplarien, wie vorhin alleweil gedacht, einsenden und zugleich darauf bedacht seyn wird, daß von alle, so hierbey vorgehen möchte, Uns rede und Antwort seinen pflichten nach zu erstadten er parat seyn möge.“

Mit der Bestallungsurkunde wurde das Zeitungswesen indirekt zum Regal für die Post erhoben, was auch in den Folgejahren so beibehalten wurde.

Mühlbach konnte zwar nicht verhindern, dass das Privilegium mit Ritzsch verlängert wurde. Er erreichte jedoch, dass ihm nunmehr auch der Druck und Vertrieb von Zeitungen gestattet wurde.

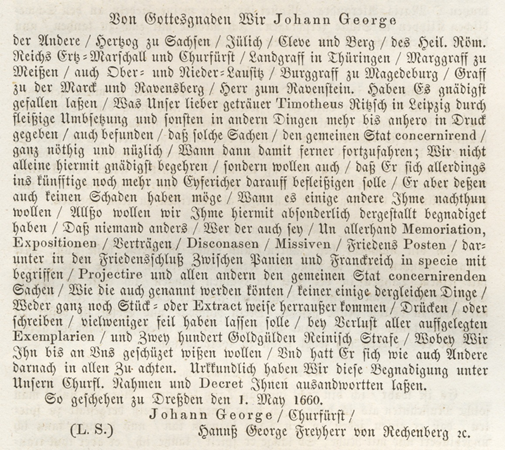

Ritzsch wurde im Jahre 1659 eine förmliche Konzession „daß er seine von andern Orthen herhabenden Correspondentzen mit dem anfange daß, Gott gebe, Glücklichen und gesegneten herranrückenden Neuen Jahres, möge anfangen zu drucken.“ erteilt. Der Kurfürst Johann Georg befahl zugleich, hierüber „albereit ein Privilegium auf Zwölff Jahr ihm außzufertigen“, was unterm 1. Mai 1660 auch geschehen ist.

Nachfolgend die Verlängerung des Privilegs zur Herausgabe einer Zeitung vom 1. Mai 1660 für Ritzsch:

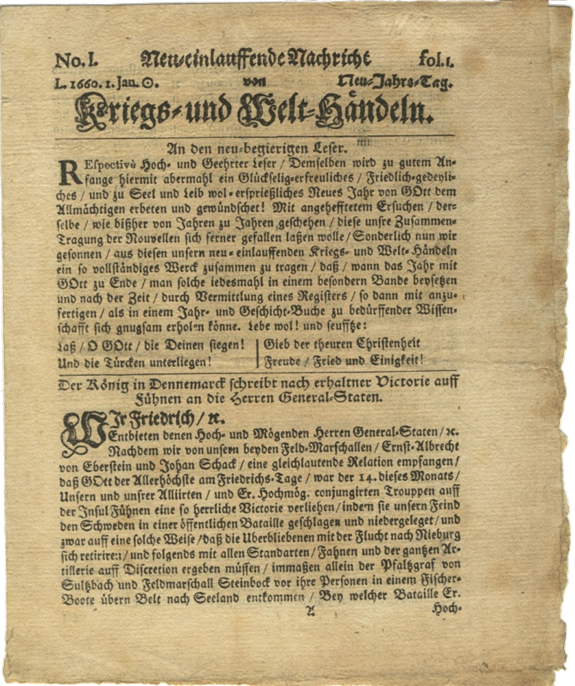

Auf der Grundlage der förmlichen Konzession gab Thimotheus Ritzsch am 1. Januar 1660 die erste Nummer der Leipziger Zeitung heraus.

Da zwei Personen das Recht zur Herausgabe von Zeitungen erteilt wurde, kam es natürlich zu weiteren Streitigkeiten. Den Streit nutzte der Kurfürst, indem er das Zeitungswesen für 500 Taler jährlich ab dem Jahre 1665 an Ritzsch verpachtete. In diesem Zusammenhang wurde in einem Dekret vom 1. Mai 1665 geregelt, dass Ritzsch bis zum Ablauf der vereinbarten 12 Jahre das Privileg der Leipziger Zeitung behielt. Der Postmeister durfte aber gleichfalls Zeitungen herausgeben. Im Jahre 1671 gab Ritzsch die Leipziger Zeitung täglich heraus, Mühlbach hingegen seine Zeitung nur zweimal wöchentlich.

Da Ritzsch für 1672 die 500 Taler Pacht nicht mehr bezahlen konnte, übernahm die Leipziger Zeitung wie im Dekret von 1665 festgelegt Mühlbach. Damit ging das Zeitungswesen 1672 vollständig auf die Post über.

Die Pachteinnahme wurde zur Unterhaltung der Hofapotheke verwendet. In den Folgejahren wurde das Zeitungswesen den jeweiligen Postmeistern in Leipzig gegen Pacht überlassen.

Mit der Verpachtung an Mühlbach änderte dieser auch den bisherigen Namen der Zeitung von „Neu einlauffende Nachricht von Kriegs- und Welt-Händeln“ in „Leipziger Post- und Ordinar-Zeitungen“.

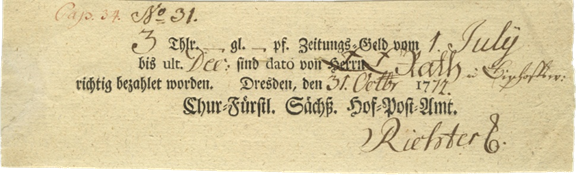

Während der Verpachtungszeit des Zeitungswesens kommen auch die ersten erhalten gebliebenen Zeitungsscheine vor.

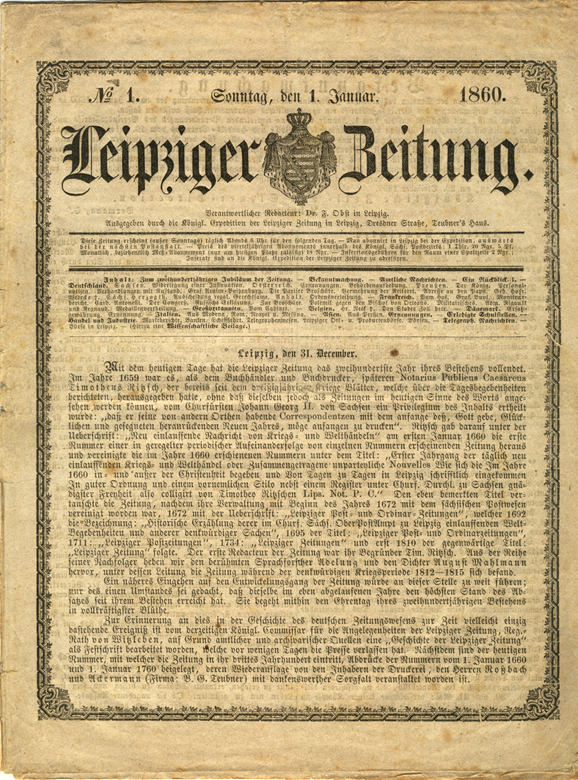

Das 200jährige Jubiläum der Leipziger Zeitung wurde in der Zeitung vom 1. Januar 1860 entsprechend gewürdigt. Gleich auf der Titelseite wurden wesentliche Punkte zur Entwicklungsgeschichte der Leipziger Zeitung abgedruckt.

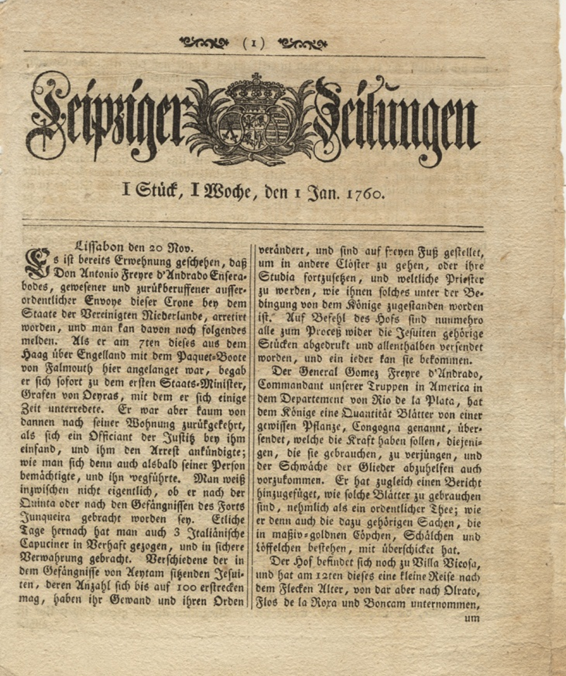

Die erste Ausgabe vom 1. Januar 1660 wurde neben der Ausgabe vom 1. Januar 1760 als Nachdruck der Leipziger Zeitung vom 1. Januar 1860 als Beilage beigefügt.

Ab dem Jahre 1683 sind auch Zeitungsscheine erhalten geblieben. Der früheste Schein ist vom 6. April 1683.

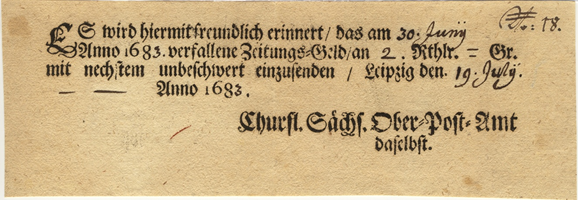

Ein zweiter aus dem Jahre 1683 vorliegender Zeitungsschein ist vom 19. Juli, welcher hier abgebildet ist. Die ersten Scheine enthielten die Aufforderung an die Zeitungsbezieher, das Zeitungsgeld „unbeschwert einzusenden“. Sie dienten demnach der „Erinnerung“ an die Zahlung des Zeitungsgeldes.

Es wird davon ausgegangen, dass dieser Erinnerung oder nochmaligen Erinnerung die Aufforderung an die Bezahlung in der Zeitung selbst vorher erfolgte.

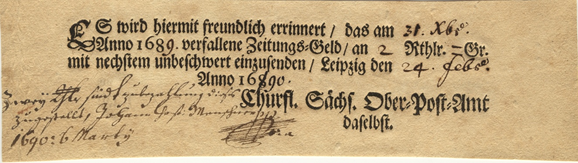

Der Bezugszeitraum und das Ausstellungsdatum waren beim vorstehenden Schein mit 168. vorgedruckt. Dies hatte zwangsläufig eine Abänderung des Jahres beim Wechsel des Jahrzehnts zur Folge, wie abgebildet von 168. in 1690 beim Ausstellungsdatum.

Aus den Jahren 1692 und 1693 sind Zeitungsscheine mit vollständig vorgedruckter Jahreszahl und Anfang bis Mitte des 18. Jahrhunderts auch ohne Jahresvordruck bekannt.

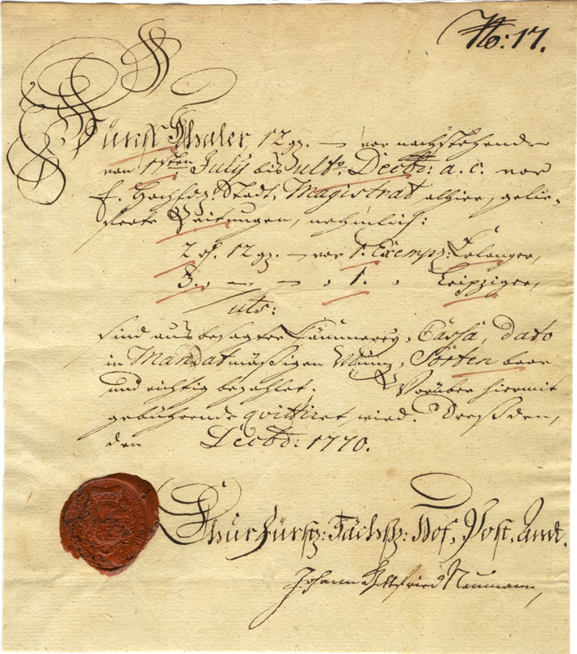

Die Abonnenten benötigten in der Regel einen Zahlungsbeleg für ihre Unterlagen. Deshalb ließen sie sich die Bezahlung des Zeitungsgeldes auf dem Schein quittieren. Beim vorstehend abgebildeten Schein vom 24. Februar 1690 wurde handschriftlich vermerkt: „2 Thlr. sindt zubezahlung dieses zugestellt, …“.

Die ersten Quittungen wurden vom Postmeister noch nicht unterschrieben. Erst Johann Jacob Kees d. J. unterzeichnete die Zeitungsgeldquittungen persönlich.

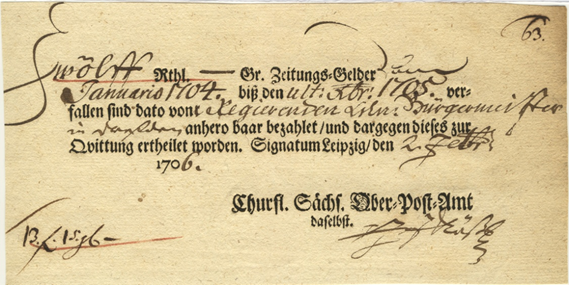

Seine Unterschrift ist im Jahre 1704 erstmals nachgewiesen. Bis zu seinem Amtsantritt als Oberpostmeister nach dem Tode seines Vaters am 20. September 1705 unterzeichnete er die Zeitungsscheine allerdings noch als Vize-Oberpostmeister.

Auch als Oberpostmeister unterzeichnete er die Zeitungsscheine persönlich weiter, was mindestens bis zum Jahr 1708 anhand vorliegender Scheine nachgewiesen werden kann (siehe nachfolgenden Zeitungsschein).

Wie das Postwesen ging am 1. Juli 1712 auch das Zeitungswesen in unmittelbare Staatsverwaltung über. Da die Einnahmen aus dem Zeitungswesen in den ersten Jahren gering waren, erfolgte 1714 allerdings wieder die Verpachtung.

Der Pächter des Zeitungswesens hatte eine gewisse Monopolstellung im Lande, da keiner außer ihm in- und ausländische politisch-historische Zeitung drucken und vertreiben durfte. Ausnahmen hiervon waren nur mit kurfürstlicher Genehmigung gestattet.

Vor Auflage dieser neuen Scheine sind lediglich handschriftliche Zeitungsgeldquittungen registriert. Vermutlich waren die zur Zeit der Verpachtung bis 1712 gedruckten Scheine aufgebraucht.

Die gedruckten Scheine sind fast ausschließlich von Dresden und Leipzig überliefert.

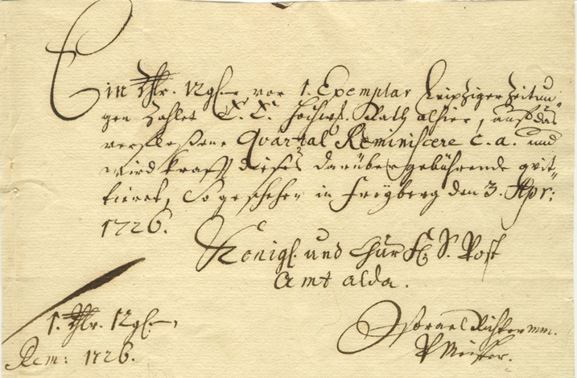

Neben einigen handschriftlichen Zeitungsgeldquittungen von Dresden kommt auch vom Jahre 1723 und 1726 jeweils eine Quittung von Freiberg vor.

In der kurfürstlich sächsischen Zeit vom Jahre 1764 bis 1806 wurde ebenfalls nur ein Grundtyp als Zeitungsgeldquittung gedruckt. Der Verwendungszeitraum erstreckt sich vom Jahr 1766 bis 1799.

Diese Scheine kommen jedoch nur als Ortsdrucke vom Hofpostamt Dresden vor.

Neben den gedruckten Scheinen liegen auch handschriftlich vom Hofpostamt gefertigte Zeitungsgeldquittungen parallel zur Verwendungszeit der gedruckten Scheine vor. Nachfolgend ist eine handschriftliche Zeitungsgeldquittung über 5 Taler 12 Groschen vom Hofpostamt Dresden für ein Exemplar der Coburger Zeitung und ein Exemplar der Leipziger Zeitung abgebildet.

Für die Versendung der Zeitungen von Leipzig zum ausliefernden Postamt mit der Post wurde kein Porto erhoben. Der Zeitungspächter hatte aber dem Debits-Postamt entsprechende Provision zu zahlen. Den Postämtern war jedoch untersagt, fremde Zeitungen, welche nicht von der Zeitungsexpedition in Leipzig kamen, zu debitieren.

Privatpersonen konnten sich fremde Zeitungen auch mit der Post direkt vom Verlag zustellen lassen, sie durften damit allerdings nicht handeln. Für die Zusendung war das volle Porto zu entrichten, was entschieden teurer als der direkte Bezug über die Post war.

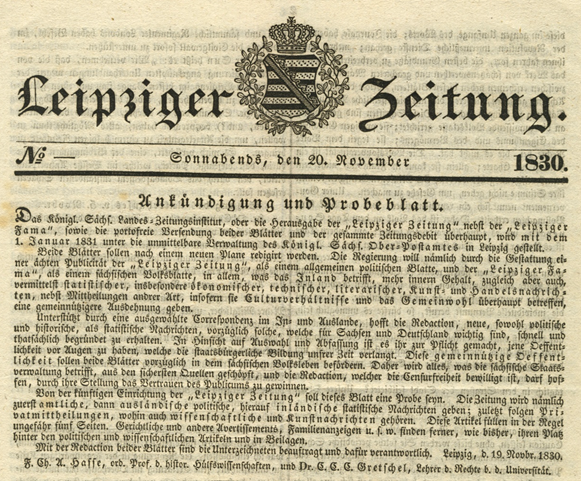

Nach Erhebung des sächsischen Kurfürsten zum König im Jahre 1806 währte die Verpachtung des Zeitungswesens noch bis zum Jahre 1830 fort. Ab 1. Januar 1831 wurde das gesamte Zeitungswesen in fiskalische Verwaltung genommen. Dabei wurde die Redaktion der Leipziger Zeitung von der Zeitungsspedition getrennt. Für die Zeitungsspedition wurde eine besondere Zeitungsexpedition eingerichtet.

Sowohl die Zeitungsredaktion als auch die Zeitungsexpedition gehörten zum Resort des Oberpostamtes in Leipzig. Das Recht zum Vertrieb der Zeitungen verblieb bei den Postanstalten.

Die Bekanntgabe dieser Veränderungen erfolgte in der nachfolgend abgebildeten Sonderausgabe der Leipziger Zeitung am 20. November 1830.

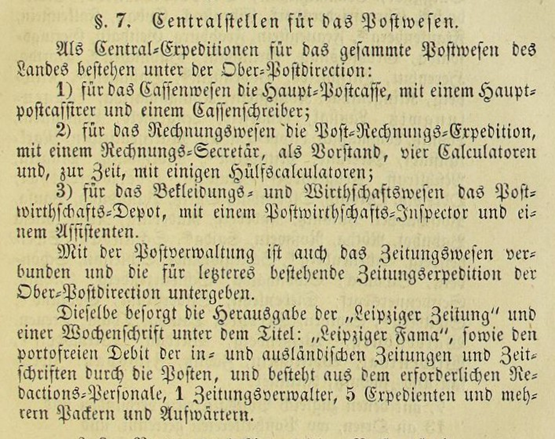

Die Zugehörigkeit und das Aufgabengebiet des Zeitungswesens wurde 1849 in der Postverfassung im § 7 wiederholt festgeschrieben.

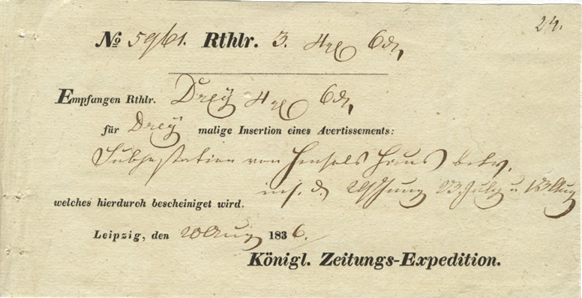

Neben der Bezahlung des Zeitungsgeldes für den Bezug der Leipziger Zeitung an die Post waren die Gebühren für in dieser Zeitung aufgegebene Inserate von der Zeitungsexpedition einzuziehen.

Die Scheine sind demzufolge zu trennen in Zeitungsscheine über die Bezahlung der Leipziger Zeitung und sonstigen Zeitungen seitens der Postanstalten und Scheine hinsichtlich der Bezahlung von Insertionsgebühren seitens der Königlich Sächsischen Zeitungsexpedition in Leipzig, der Hofpostamts-Zeitungsexpedition in Dresden oder der Oberpostamts-Zeitungsexpedition in Budissin.

Auch wenn die Zeitungsexpeditionen nicht unmittelbare Expeditionen der Postämter waren, werden die dort ausgestellten Insertionsquittungen trotzdem im Gesamtzusammenhang mit erwähnt.

Da die Insertionsgebühren in der Regel ab ca. 1840 mit vorgedruckten Postvorschussbriefen eingezogen wurden, erfolgt auch eine kurze Bemerkung. Diese Briefe stellen gleichzeitig die Quittung über die Bezahlung der Insertionsgebühren dar. Lediglich bei direkter Bezahlung in der Zeitungsexpedition wurden dann noch gesonderte Quittungen ausgestellt. Die späteste bekannte Insertionsquittung ist vom Jahre 1841.

Neben den Zeitungsgeldquittungen und Insertionsgebührenquittungen gibt es weitere gedruckte Belege, welche der internen Organisation der Zeitungsexpeditionen dienten.

Beiträge aus den Rundbriefen Nr. 1 bis Nr. 100 sind im Punkt 10 des Inhaltsverzeichnisses ausgewiesen. Die Rundbriefe 1 bis 100 sind unter dem Punkt „Unser Sammelgebiet“ > „Rundbriefe“ einsehbar.