Ansprechpartner für dieses Thema finden Sie HIER.

Neben dem eigentlichen Postdienst wurden die Postbediensteten zum Teil auch mit anderen Aufgaben betraut. Diese Aufgaben hatten nicht unbedingt etwas mit der Post zu tun und erfolgten oft in Personalunion.

Im Wesentlichen werden bei diesem Thema betrachtet:

Telegraphie

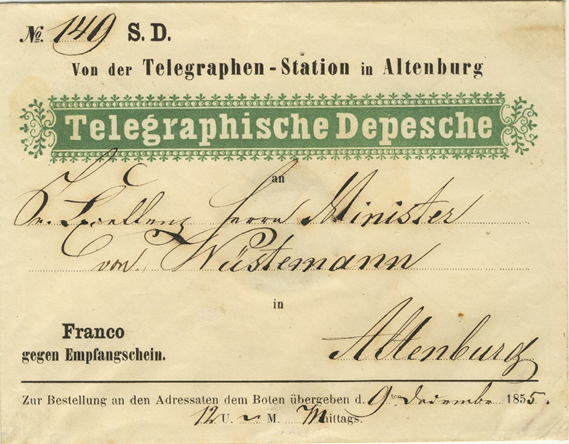

Die Entwicklung des Telegraphenwesens erfolgte in Sachsen völlig außerhalb der Postanstalten. Die Bestellung der Telegramme erfolgte durch eigene Boten der Telegraphenanstalt (Abbildung Umschlag Telegraphische Depesche von Altenburg).

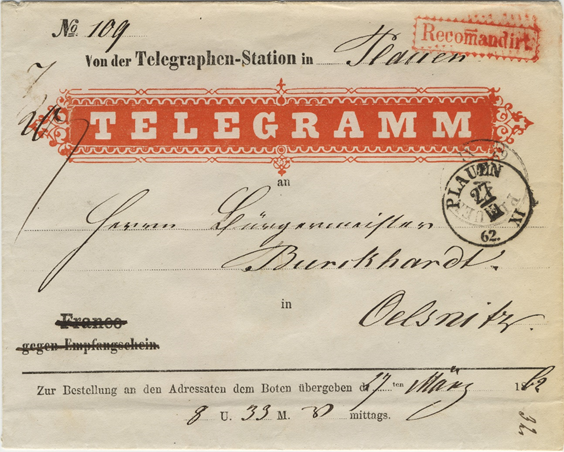

Lediglich die Zustellung der Telegramme wurde in Ausnahmefällen der Post gegen Bezahlung seitens der Telegraphenanstalt oder in seltenen Ausnahmefällen des Empfängers (Abbildung Telegramm von Plauen) übergeben.

Erst in den 1860er Jahren wurde an neu errichteten Telegraphenlinien liegenden Postanstalten der Telegraphendienst den Postangestellten in Personalunion mit übertragen.

Chaussee-, Brücken-, Wege- und Pflastergeld

Die regelmäßig verkehrenden Posten waren grundsätzlich vom Chaussee-, Brücken- und Wegegeld befreit. Dies traf jedoch nicht auf die Extraposten zu.

Eine erste Chausseegeldinstruktion für die Posthaltereien zur Erhebung bei den Extraposten wurde mit Generalverordnung Nr. XXXV. am 30. Dezember 1831 bekannt gegeben. In der Generalverordnung Nr. LIV. wurden die einzelnen Gebührensätze, welche ab 1. Januar 1834 anzuwenden waren, aufgeführt. So waren an jeder Hebestelle 1 Groschen je Pferd festgesetzt. Von dem eingenommenen Chausseegeld stand der Poststation 5 % als Ausgleich für die Mühewaltung zu.

In der Generalverordnung Nr. CLXXIV. wurden die Chausseegeldgebühren ab 1. Januar 1841 neu geregelt. Danach kostete an jeder Hebestelle 1 Pferd 1 Neugroschen 2 Pfennige und 2 Pferde 2 Neugroschen und 5 Pfennige.

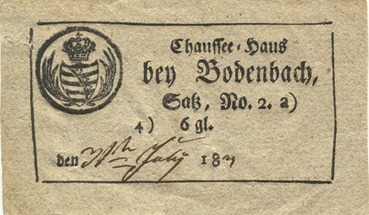

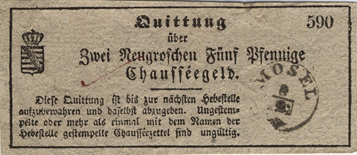

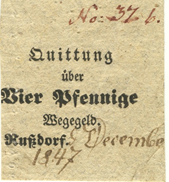

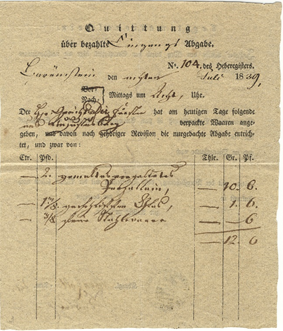

Die Reisenden erhielten auf der Fahrt nicht noch gesonderte Chausseegeldquittungen, da dies bereits auf dem Extrapostschein vermerkt war. Die heute vorliegenden Quittungen haben demzufolge nichts mit der Post zu tun.

Da die Postangestellten in einigen Orten gleichzeitig Chausseegeldeinnehmer waren, wurden die fiskalischen Stempel auch als Briefaufgabestempel genutzt. Dies ist beispielsweise von den Postorten Mosel, Wildenthal oder Silberstraße bekannt. Diese Tätigkeit in Personalunion rechtfertigt jedoch auch keine Zuordnung der Quittungen zur Post.

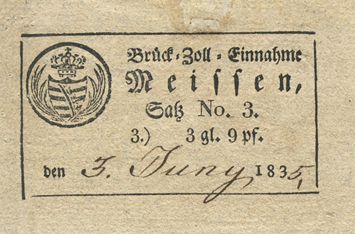

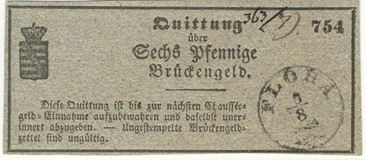

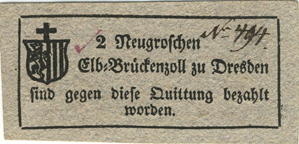

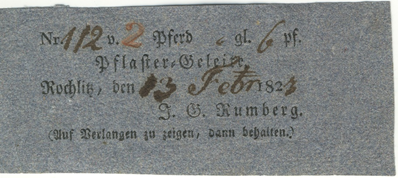

Die Einzelquittungen unterscheiden sich nach den verschiedenen Wappen sowie nach dem Erhebungszweck (Chaussee-, Brücken-, Wege- oder Pflastergeld; nachfolgend Beispiele).

Unter diesen Gesichtspunkten werden die Scheine auch allgemein unterschieden.

Chausseegeld

Brückengeld

Wege- und Pflastergeld

Accise

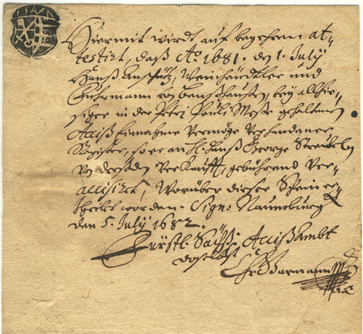

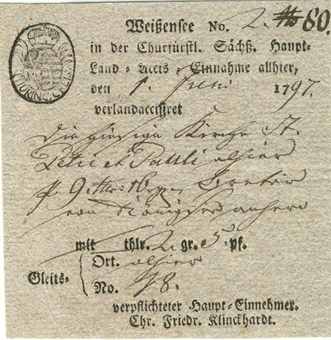

Am 1. Oktober 1615 führte der sächsische Kurfürst die Land- und Warenaccise ein. Belege aus den Anfangsjahren liegen nicht vor. Der früheste Accisebeleg wurde am 5. Juli 1682 in Naumburg ausgestellt.

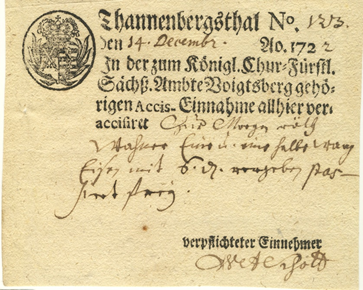

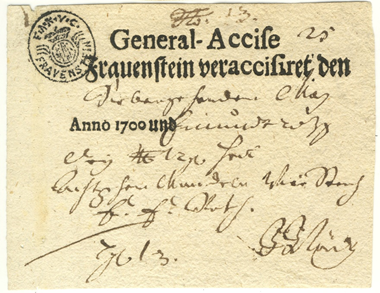

Die ersten Scheine waren alle handschriftlich und oben links mit dem jeweiligen Accisestempel versehen. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde begonnen, die Scheine vorzudrucken. Dabei kommen auch Typen vor, wo der ansonsten abzuschlagende Stempel gleich mit vorgedruckt wurde.

Der Druck erfolgte im Buchdruck auf Büttenpapier. Aus den 1750er Jahren liegen auch hinsichtlich des Textes gestempelte Scheine vor.

Ähnlich wie bei den Wertscheinen kommen Administrationsscheine zur handschriftlichen Eintragung des Ortsnamens sowie Scheine der Einnehmer mit Vordruck des Ausstellungsortes vor.

Accisescheine kommen im Wesentlichen vor von:

Accise-Einnahmen

General-Accise-Einnahmen

Haupt-Land-Accise-Einnahme; Land-Accise-Einnahmen

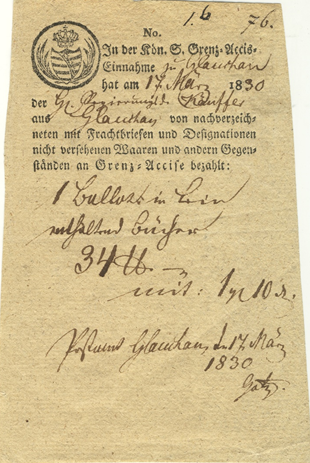

Grenz-Accise-Einnahmen

Die Erhebung der Wareneingangsabgaben wurde hinsichtlich der eingehenden Pakete der Post übertragen. Dazu legte beispielsweise das Oberpostamt Leipzig fest, welche Postämter eingehende Pakete zu verzollen hatten. Die obige Grenz-Accise-Quittung belegt, dass die Beträge vom Postamt Glauchau eingezogen wurden.

Zoll

Zölle waren Abgaben, die teils aus Finanzgründen teils aus handelspolitischen Gründen erhoben wurden. Am 30. März 1833 erklärte Sachsen seinen Anschluss an den Mitteldeutschen Handelsverein. Mit Wirkung zum 1. Januar 1834 trat Sachsen nach weiteren Verhandlungen dem Preußisch-Deutschen Zollverein bei. Damit fiel die bisher erhobene Grenzaccise weg. Zölle auf die eingeführten Waren wurden jedoch weiterhin erhoben.

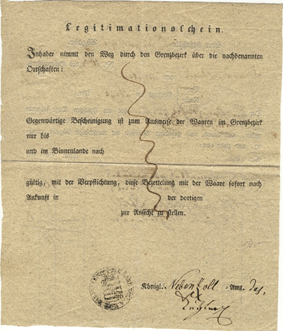

Für die von den Handelsleuten und Fuhrunternehmern entrichteten Zölle wurden Quittungen ausgestellt, welche gleichzeitig zur Legitimation auf dem Weg durch den Grenzbezirk über die bei Grenzübertritt bestimmten Ortschaften dienten. Die entsprechenden Vermerke erfolgten auf der Rückseite der Quittungen.

Neben handschriftlichen Zollquittungen kommen gedruckte Quittungen, Declarationen zum Wareneingang oder Post-Declarationen vor.

Geleit

Der älteste Nachweis landesherrlicher Verkehrsabgaben stammt aus dem Jahre 1219. Die jeweils geltenden Vorschriften wurden in Geleitsrollen zusammengefasst. Bis Ende des 17. Jahrhunderts war das lebendige Geleit geläufig. Bewaffnete Berittene begleiteten die Handelstransporte. Im späten Mittelalter bildete sich daraus ein Geleitszwang. Die Kaufleute wurden gezwungen, sich unter Geleit zu stellen.

Mit dem Wegfall des lebendigen Geleits und damit dem Wegfall der ursprünglichen Sicherheitsgarantien der Fuhrleute, Händler und Reisenden blieb lediglich eine Transportabgabe übrig, die bei Benutzung der öffentlichen Straßen zu entrichten war. Aus der Aufwandsentschädigung für den Geleitsschutz wurde damit nur noch ein schriftliches Versprechen, dass die staatliche Autorität keine Gewalttätigkeiten und ungesetzliche Handlungen auf dem Territorium des Kurfürstentum Sachsen zulässt.

Auf den wichtigen Landstraßen, welche zur Umgehung der Abgabe bei Strafe von den Fuhrleuten nicht verlassen werden durften, wurden in Abständen von ca. 2 Meilen (ca. 18 Kilometer) Geleitseinnahmestellen eingerichtet.

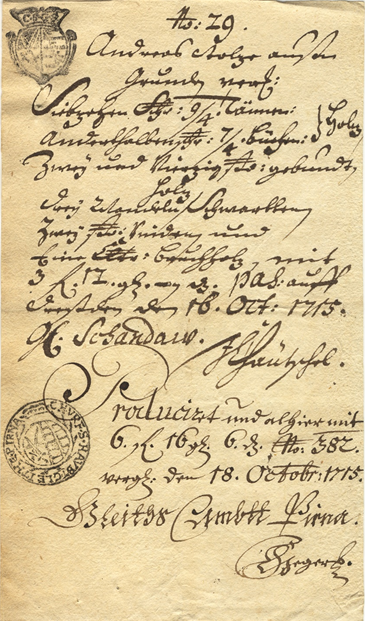

Für die Bezahlung wurden Quittungen ausgestellt. Ähnlich wie bei der Accise waren diese anfangs handschriftlich und später vorgedruckt.

Die älteste Geleitsquittung ist von Pirna vom Jahre 1715.

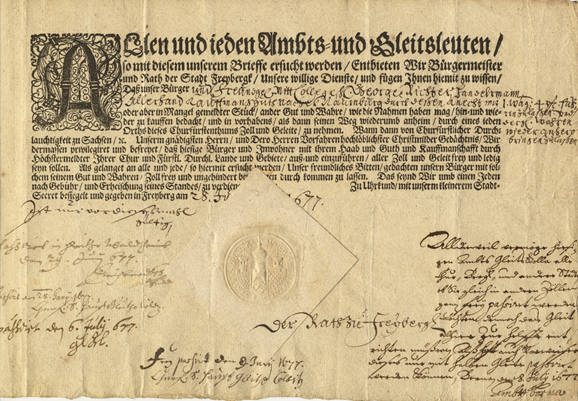

Lediglich ältere Geleitsfreibriefe sind bekannt, hier von der Bergstadt Freiberg vom Jahre 1677.

Geleits-Scheine werden unterschieden nach den Einnahmestellen, den Haupt-Geleits-Einnahmen, Bei-Geleits-Einnahmen oder auch lediglich Geleits-Einnahmen und kommen in den unterschiedlichsten Teil-Vordrucken vor.

Beiträge aus den Rundbriefen Nr. 1 bis Nr. 100 sind im Punkt 11 und 12 des Inhaltsverzeichnisses ausgewiesen. Die Rundbriefe 1 bis 100 sind unter dem Punkt „Unser Sammelgebiet“ > „Rundbriefe“ einsehbar.